記事 一覧

-

社会イノベーション学部 心理社会学科

社会イノベーション学部 心理社会学科ステレオタイプの社会心理学

- 心理

- 社会

- ステレオタイプ

-

社会イノベーション学部 政策イノベーション学科

社会イノベーション学部 政策イノベーション学科人口減少が進む中で日本の持続可能な地域を考える

- イノベーション

- SDGs

- 地域

-

法学部 法律学科

法学部 法律学科日露戦争:刻々と変化する歴史認識

- 歴史

- 国際政治

- 戦争

-

文芸学部 ヨーロッパ文化学科

文芸学部 ヨーロッパ文化学科ルーヴル美術館はなぜ開館し、どのようにコレクションを集めたか

- フランス

- 文化史

- ルーヴル美術館

-

文芸学部 マスコミュニケーション学科

文芸学部 マスコミュニケーション学科広告における様々な情緒訴求

- 心理

- 広告

- 情緒訴求

-

文芸学部 文化史学科

文芸学部 文化史学科文化としてのママチャリ

- 民俗学

- 文化研究

- ママチャリ

-

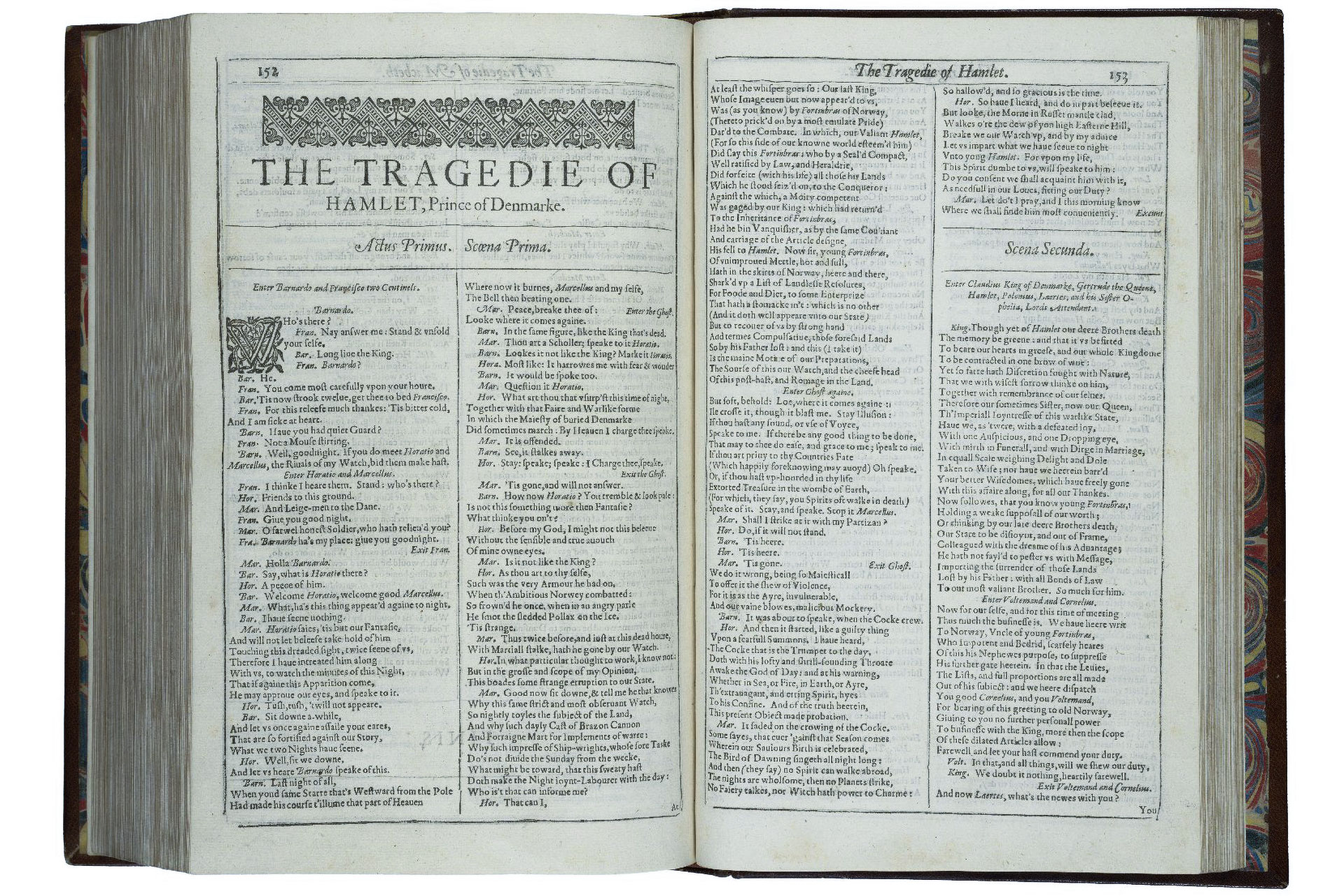

文芸学部 芸術学科

文芸学部 芸術学科上演は戯曲とは違う

- 芸術学

- 演劇

- シェイクスピア

-

文芸学部 英文学科

文芸学部 英文学科英文読解の科学:英文を「理解する」ってどういうこと?

- 英語教育

- 英語学習

- 英文読解

-

文芸学部 国文学科

文芸学部 国文学科七夕の伝承と日本の詩歌—牽牛(けんぎゅう)織女(しょくじょ)の伝承を詠む—

- 日本文学

- 和歌

- 七夕

-

経済学部 経営学科

経済学部 経営学科人の行動を変える「もの」を考える

- モチベーション

- 経営学

- ビジネス

-

経済学部 経済学科

経済学部 経済学科病院ランキングは役立つか

- 経済学

- 市場

- 情報の非対称性

-

文芸学部 文化史学科

文芸学部 文化史学科博物館にない先住民の織物?

- 文化研究

- 文化人類学

- フィールドワーク

-

文芸学部 芸術学科

文芸学部 芸術学科江戸時代の絵を読み解いてみよう

- 美術史

- 芸術学

- 江戸時代

-

法学部 法律学科

法学部 法律学科刑法からみた特殊詐欺—傾向と対策?—

- 社会

- 法律学

- 刑法

-

社会イノベーション学部 心理社会学科

社会イノベーション学部 心理社会学科「当たり前」を疑う:国際社会学の視点から

- イノベーション

- 社会

- 国際社会学

-

社会イノベーション学部 政策イノベーション学科

社会イノベーション学部 政策イノベーション学科市場経済とイノベーション

- イノベーション

- 経済学

- 市場

-

文芸学部 ヨーロッパ文化学科

文芸学部 ヨーロッパ文化学科言語とヴェイグネス

- ことば

- コミュニケーション

- 曖昧さ

-

文芸学部 英文学科

文芸学部 英文学科英語で卒論を執筆しよう—現代イギリス文学・文化ゼミナール—

- イギリス

- 文学作品の読解

- 英語で書くスキル

-

文芸学部 国文学科

文芸学部 国文学科〈ことば〉によるコミュニケーションの便利さ、不便さ

- ことば

- コミュニケーション

- 言語学

-

経済学部 経営学科

経済学部 経営学科会計学入門:財務諸表から企業を知ろう!

- 経営学

- 会計学

- 企業会計

もっと見る

シリーズ一覧