七夕伝承の伝来

1年に1度、7月7日の夜にだけ会うことが許されたという織姫と彦星の伝承は中国で生まれました。中国では、彦星は牽牛、織姫は織女と呼ばれます。牽牛織女の伝承は中国詩の題材となり、やがて日本に受け容れられ、日本で作られる漢詩や和歌の題材にもなりました。

七夕の季節と暦

日本で最も古い漢詩集、8世紀半ばの成立とされる『懐風藻』に収められた山田三方(692以前〜722以後)の「七夕」という漢詩は、「金漢星楡冷、銀河月桂秋(金漢星楡冷し、銀河月桂の秋)」という2句から始まります。「金漢」「銀河」は、どちらも天の河のこと。この2句は七夕の夜の秋らしい風情をいうものです。「7月7日って秋?」と思う人もいるかもしれません。実は、昔の暦は現在の太陽暦(新暦)とは異なり、月の満ち欠けを基準にした太陰太陽暦(旧暦)でした。旧暦の7月7日は新暦の7月下旬〜8月下旬に当たります。牽牛と織女の逢瀬は、秋の初め、涼やかな季節への移り変わりを感じ始める頃のことだったのです。

川を渡るのは牽牛?織女?

中国では、織女が車で天の河を渡って牽牛に会いに行くと考えられていました。ところが、『萬葉集』の和歌に目をやると「我が背子にうら恋ひ居れば天の川 夜舟漕ぐなる楫の音聞こゆ」(巻十・秋雑歌)などと詠まれおり、日本では、牽牛が舟で川を渡り、織女に会いに行くと考えられていたことがうかがえます。川を渡るのが牽牛であったのは、妻問い婚(夫が妻の元に通う)という当時の婚姻形式が反映されたせいでしょう。

「舟」が詠まれる不思議

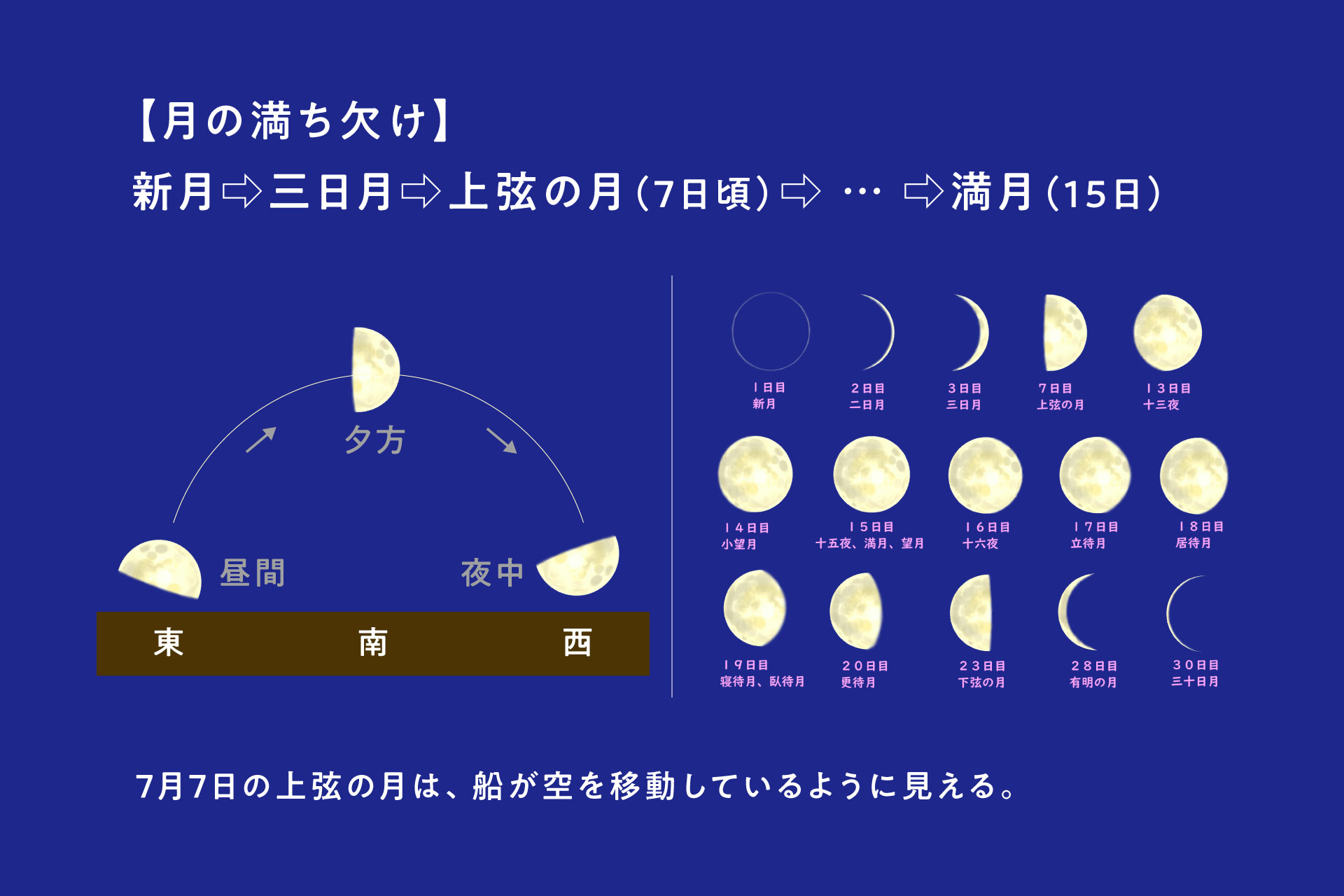

それにしても、なぜ「舟」なのでしょうか。その答えは、旧暦7月7日の夜空にあります。太陰太陽暦では、15日で月が満ち、15日で月が欠ける、その期間を1か月とします。7月7日は、新月が満月になるまでの15日間のちょうど真ん中、夜空に見えるのは上弦の半月(弓でいえば、弦が上、カーブしている方が下にある月)です。この日には、夕方になると上弦の月が南の空に見え、夜中に西の空に沈んでいきます。七夕の夜空を見上げた人々の目には、西へと動く半月がまるで舟のように、まるで牽牛が舟で川を渡って織女に会いにいくように、見えたに違いありません。

0