言語を分析することで見えたのは

自分や他者の言葉にこめられた想い。

文芸学部 国文学科 3年

東京・錦城学園高等学校 出身

複雑な感情を表現するため

多種多様な言葉に触れたかった。

中学生の頃、自分が抱いている感情が楽しさなのか悲しさなのか、わからなくなることがありました。その原因は、感情を表す語彙をあまり知らないからかもしれないと感じ、国文学科に興味が湧きました。国文学科に入ればさまざまな言葉に触れられて、自分が抱いている思いを的確に表現できると思ったからです。成城大学に進んでからは、登場人物の感情の描写に注目して文学作品を読んだり、言語学を学んで客観的に言葉を分析したりすることで、人の感情に対する理解が深まっていると実感しています。

文学作品を読んで抱いた感情を

言語化する訓練ができた授業。

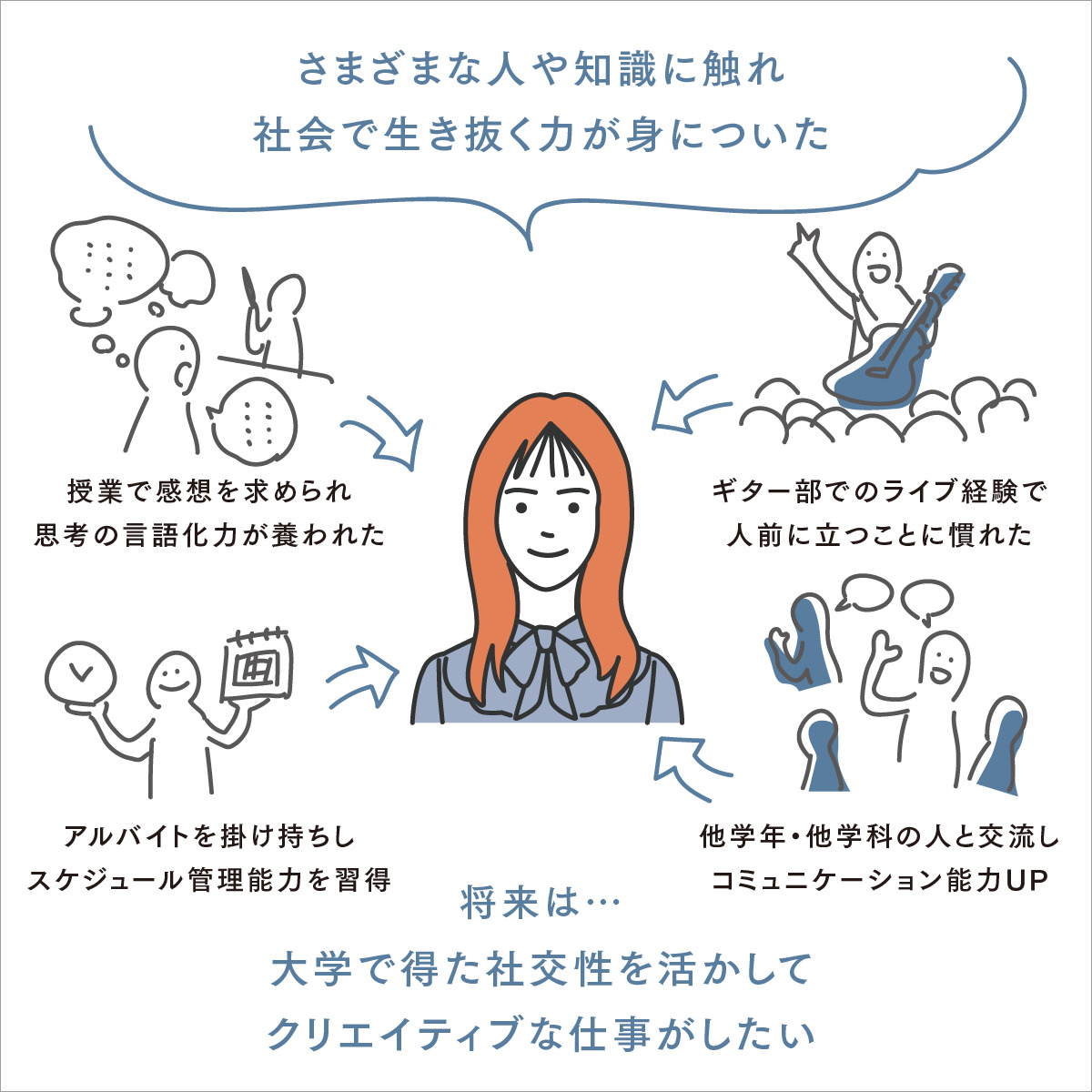

特に印象に残っている授業は、2年次に履修した「近代国文学講義」。太宰治や宮沢賢治、夏目漱石など、主に明治時代の作家の作品を読解していく授業です。毎回作品に対する感想や考えを提出するので、その作品を読んで感じたことを表現する訓練になり、思いを言語化する能力が養われたと感じています。ほかの学生が書いたコメントも公開され、自分では思いつかないような言葉や表現が使われていて参考になりました。中には文学作品のような感想もあり、私も人を惹きつける文章が書けるようにがんばろうと思いました。

音声を波形にして視覚化すると

こめられた感情が見えてくる。

私は国語学ゼミナールに所属しています。ゼミ生は、落ち着きがあるけれど話すとユーモアがあって面白い人ばかりです。国文学科で唯一、言語学を扱うゼミナールで、音声分析ソフトを活用して日本語を話す時の音声や文章構造などを分析しています。音声の波形を見ることで、喉のどの部分を使って発声しているかがわかり、言葉にこめられた感情も読み解け、とても興味深い分野です。私の母親が青森県出身ということもあり、卒論では青森県の方言である南部弁と津軽弁の違いを、発声やアクセントを比較し分析しようと考えています。

大学でさまざまな個性の人に出会い

コミュニケーションが楽しくなった。

就職したい業種や職種はまだ決めていませんが、将来的には専門的かつクリエイティブな仕事に就きたいと考えています。建築士や施工業者とやり取りしながら、建物を完成に導く不動産プランナーにも少し興味が湧いています。人と関わる仕事も視野に入れるようになったのは、大学生活でたくさんの人に触れ、さまざまな経験を積み、社交的になれたからだと思います。各地から集まった多様な人と関わる中で、コミュニケーションを取る時に構える必要がないことに気づき、気軽に話せるようになりました。この感覚は、社会に出ても大切にしていきたいです。

※記事内容・写真は2024年取材時のものです。