美術史、音楽、映画…あらゆる芸術分野を学び、

複雑にからみ合う芸術の奥深さを理解する。

文芸学部 芸術学科 3年

埼玉県立大宮光陵高等学校 出身

領域を超えた芸術全般の知識を、

歴史の流れと絡めながら学んでいく。

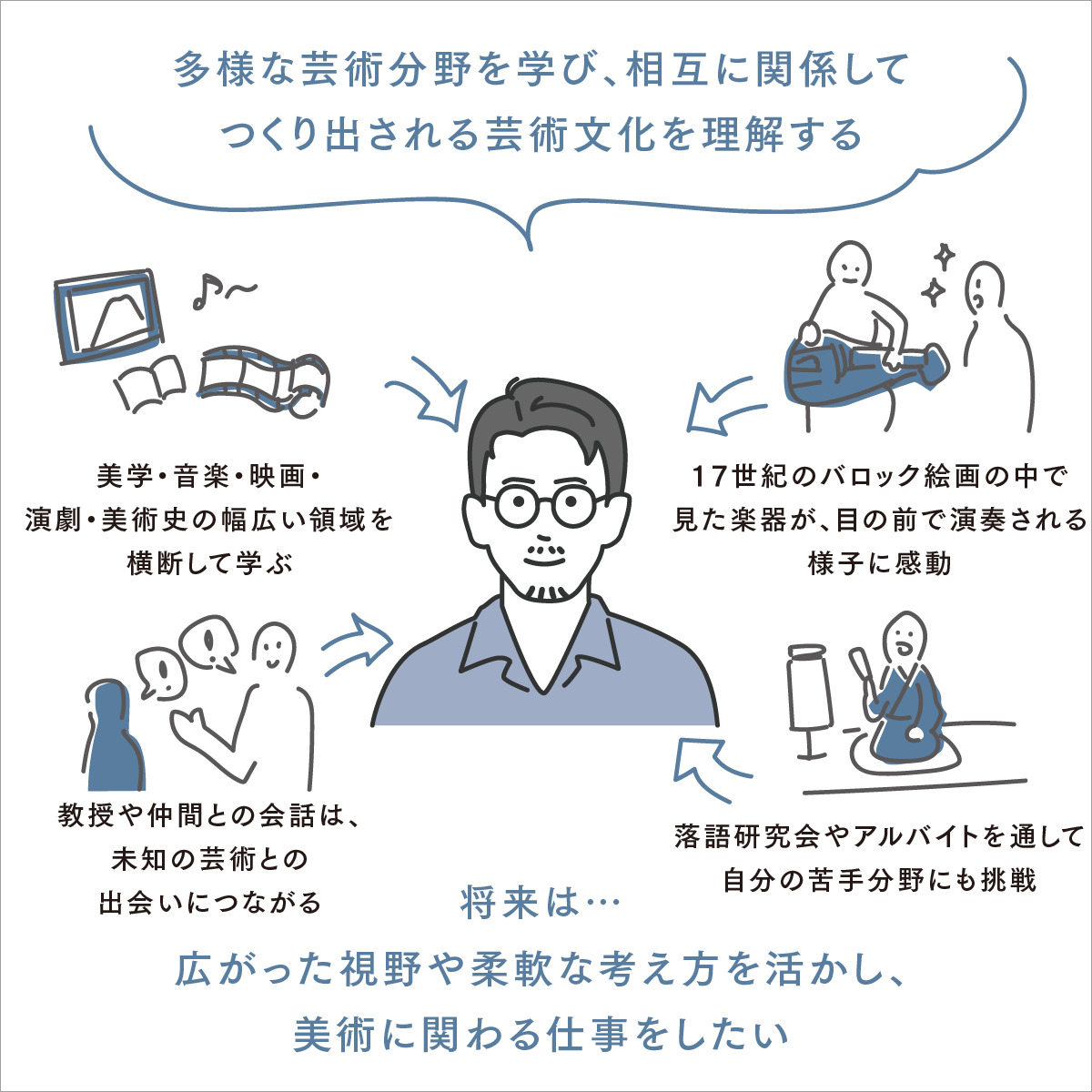

カラヴァッジョやジョルジュ・ド・ラ・トゥールといった17世紀のバロック絵画の画家が好きで、この時代の西洋美術を学びたいと考えていました。また、国立西洋美術館で学芸員として勤めていた喜多崎教授が本学科にいることを知り、ぜひ教えていただきたいと思ったことが進学の決め手です。また、本学科では美術史だけでなく、美学・音楽学・演劇学・映画学・美術史学を幅広く学べるので、歴史という縦の流れと、ジャンルを横断して関係し合う横のつながりを考えて学べるところが魅力です。

17世紀のバロック絵画に描かれた楽器の

音色を聴き、世界観が明確になった。

2年次の「芸術学・美術史実習」で開催された音楽学のレクチャーコンサートは、今でも印象に残っています。フルートやリュート、ハーディ・ガーディの奏者による演奏を見ることができる貴重なワークショップでした。バロック絵画の作品の中で見たことがあったリュートやハーディ・ガーディといった楽器が、目の前で演奏されていることに心を動かされました。また、実際の音色を聴いたことで作品の世界観がよりクリアになり、はるか昔に描かれた西洋絵画との距離が縮まったようにも感じました。改めて芸術分野が相互に関係し、影響し合いながら成立していることを実感した授業です。

大学での経験や出会いは、驚きの連続。

一気に視野が広がり、考え方が柔軟になる。

小さな頃から物づくりが好きで一人で作業に没頭している時間が長かったのですが、大学に入って教授や同級生など多くの人と話をすることで、視野が格段に広がりました。こんなにも知らないことがあるのか、と驚くことばかりのワクワクする毎日です。課外活動でもさまざまな出会いや経験を積み重ねています。所属する落語研究会には40人程度の部員が在籍し、落語やお笑いなど各自がやりたいことを稽古して大学祭などで発表。今は副部長を務めており、気のおけない仲間たちに支えられながら、これまで苦手としていたスケジュール管理も工夫して取り組むよう心がけています。ほかの人の意見を聞いて新しい視点に気づき、頑なだった自分の考えがほぐれていくのを感じています。

好きなことを徹底的に究め、

美術に関わる仕事を目指したい。

学科の仲間たちから学ぶことも多いです。音楽、映画、演劇などそれぞれに詳しい人がいて、さらに音楽であればクラシックが好きな人もいれば、ロックを研究したいという人もいて、多種多様な芸術分野の会話が繰り広げられています。私自身、もっとも興味のある美術史について知識を整理し直そうと思い立ち、時間のあるときは大学図書館で美術関連の本を片っ端から読み、ノートにまとめています。4年次からのゼミでより専門的に学ぶ前に、基礎力を固めておきたいと思っています。さまざまな刺激を受け、主体的に学ぶ姿勢が身についたので、自分の好きなことを究め、美術に関わる仕事を目指したいです。

※記事内容・写真は2024年取材時のものです。