専門分野の研究のヒントや刺激を

得られる学びの環境。

文学研究科 英文学専攻 2年

東京都立上野高等学校 出身

学部生も修士生も自由に学べる

データサイエンスのワークショップ。

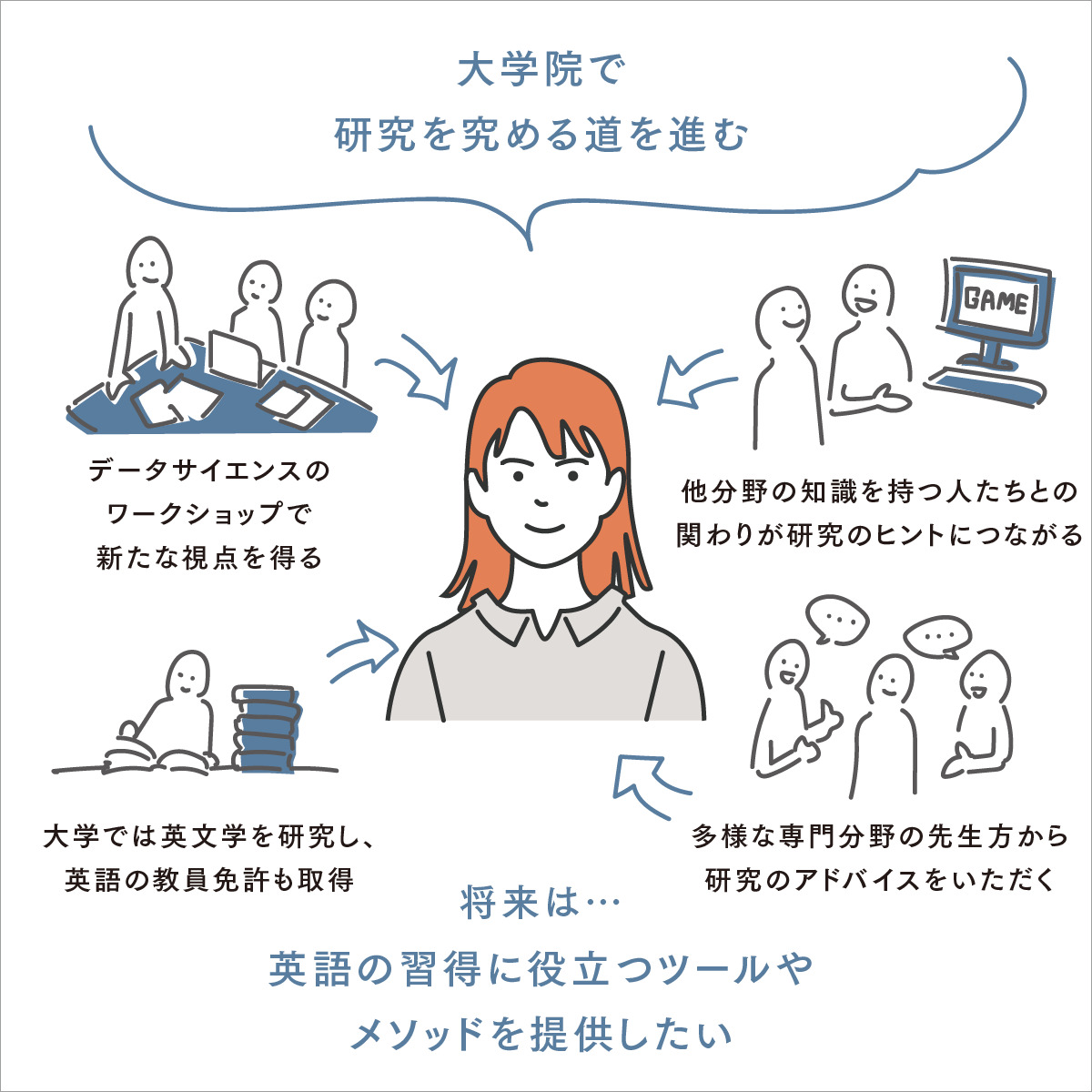

成城大学では、データサイエンス科目群のほかに、データサイエンスに関連するさまざまなワークショップが開催され、学部生だけでなく修士生も自由に参加できます。私は現在、大学院で英語教育分野におけるリスニングと発音の関係性を研究しています。一見、データサイエンスとの関連が低いように思えますが、実は参考になることが多いので、興味のあるワークショップには積極的に参加しています。例えば、昨年参加したワークショップでは、眼球運動測定装置を使って、文章を読むときや、絵を見ながら音声言語を聞いたときの眼球の動きなどのデータを収集し、そのデータを分析することで妥当性を検証しました。私が研究する第二言語習得論でも、学習者の目の動きによって熟達度の違いが分かるとされており、人の認知能力について別の角度から学ぶことができ、興味深かったです。

他分野を学ぶ人たちとの出会いで、

視野が広がった。

ワークショップはさまざまな分野を学ぶ人たちの視点を知ることができる点も魅力です。ゲームなどの開発・制作を行うJP UNIVERSE株式会社の方が講師となったワークショップでは、メタバースの最新動向を学びました。「どんな企業がデジタル空間をつくると効果的か」「成城学園×メタバース」などのテーマで、受講者同士が意見を交換するグループワークを多く行い、他分野を学ぶ人たちの考えを聞くことができました。自分にはない視点が次々と出てきて大きな刺激になりました。大学院の研究は一人で進めていくことが多いので、このような機会は貴重だと感じます。

大学院進学で、英文学から言語学へシフト。

手厚い指導で研究領域への学びが深まる。

学部生時代は英文学科で文学研究を行っており、卒業論文は2000〜2020年にアメリカ児童文学で文学賞を受賞した作品における登場人物の家族構成、ジェンダー、国籍の変遷を調べました。その研究もとても興味深いものでしたが、私自身が苦手にしていた英語の“発音”と英語習得の関連性への関心が高まり、大学院で英語学を学びたいと思うように。研究分野を変更して大学院に進学したので、1年目は集中して言語学の基礎を固めました。小規模な成城ならではだと思いますが、研究科を越えてたくさんの先生からマンツーマンで研究へのアドバイスをいただきました。英語学という学問分野の中に、さまざまな考え方があることを知り、研究の楽しさを実感した1年です。

学外活動にも参加。

大学や大学院での学びを社会に還元したい。

データサイエンス関連のワークショップで視野が広がり、新しい場での活動もスタートしました。AIリテラシーの学習環境を提供するNPO学び足しデザイン工房での活動です。メンバーは理系人材が多く、文系である私の意見も求められることに喜びを感じています。大学進学当初は、英語教員の道を考えており、大学院まで進むとは想像すらしていませんでした。しかし、研究の奥深さ、おもしろさに目覚め、英語教育分野において実践的なことだけでなく、理論的に深められる研究をしたいと考えるようになりました。目下の目標は、不足している知識を補いながら実験を行い、学会など外部での発表を積極的に行うこと。最終的には、研究の集大成として、英語学習者にとって有効なツールや学習メソッドなどを提供できることを目指しています。

※記事内容・写真は2024年取材時のものです。