データ分析の意義や手法を理解し、

実社会で活かせる力を高める。

経済学部 経営学科 2年

神奈川県立秦野高等学校 出身

データサイエンス分野の知識やスキルは

現代社会で必要不可欠。

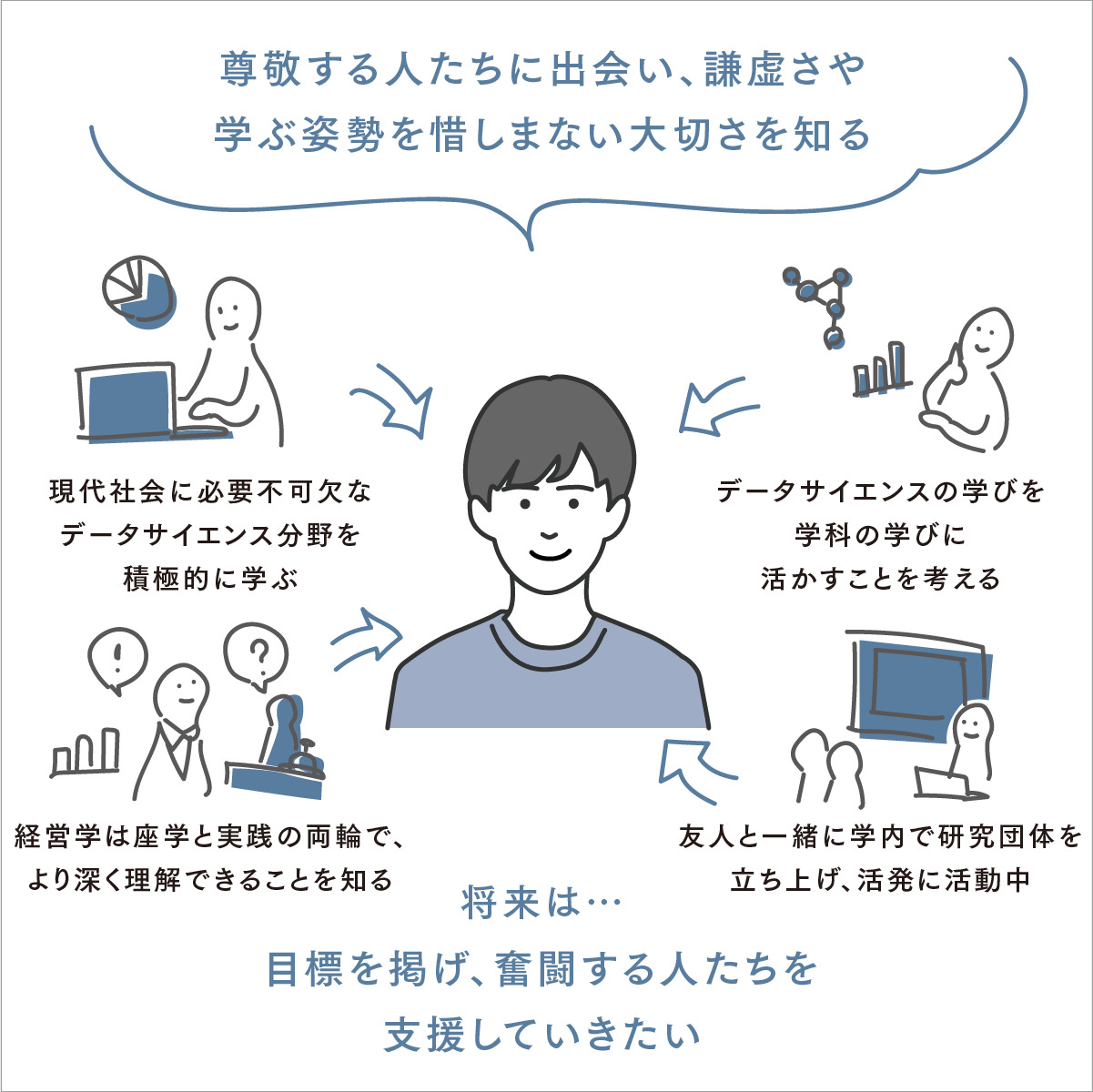

ICT教育の一環として、中学や高校でパソコンに触れる機会が多かったことや、身の回りにデータがあふれる現代社会の中、データサイエンス分野の知識やスキルは必要不可欠だと考え、データサイエンス科目群の履修を決めました。成城大学は文系学部だけなので、積極的に学びにいかないと遅れを取ってしまうという焦りもありました。1年次にリテラシーレベルの科目を取り、2年次はデータアナリティクス基礎を取っています。

膨大なデータを分析する実践的な授業。

分析結果の意味を学ぶことで、学科の学びにも役立つ。

授業では、とにかく多くのデータに触れて分析します。ほかの授業ではなかなか体験できないので、有意義な時間です。また、指示された通りにデータを分析・評価するのではなく、なぜその手法で分析するのか、分析結果が何を示すのか、人文・社会科学の分野ではどのような意味をなすのかなどを文系学生が理解しやすいよう説明されます。そのため、データサイエンスを自分の専攻の経営学にどう活かせるかを考えるようにもなりました。

経営課題を解決するために、経営学が

どう活かされているかを現場の声から学ぶ。

所属する経営学科では、実際の経営現場の課題を解決する際、どのように経営学が活かされているかを学びたいと思い、「経営管理論」や「ベンチャー・ビジネス論」といった科目を履修しています。銀行員としてのキャリアを持つ教授が担当されていて、経営や組織の中核的な役割を担っている方がゲスト講師としていらっしゃることも。現場のリアルな話を聞くことができ、学びを深めるのに役立っています。経営学は、実際の経営とのギャップが必ず生まれる学問。机上の空論にとどまらず、実践する大切さを知りました。

インターンシップや学内団体の立ち上げなど

やりたいことに全力で取り組む。

1年次の3月から、地元のビジネスホテルでインターンシップを始めました。大学での学びを、実際のビジネスの場で活かすことに挑戦しています。閑散期にどんなお客様が減少するか、データの裏付けを取りながら対策を考えるなど、学科やデータサイエンス科目で学んだことを実践に移すことができる貴重な機会です。また、友人から誘われ、成城-起業會という新規の研究団体を立ち上げました。6人でスタートし、半年たった今では17人まで活動メンバーが増加。自分たちで企画を立てて産学連携プロジェクトを発足させたり、ワークショップを運営したりと、メンバーそれぞれがやりたいことに向かって挑戦し、お互いに協力し合っています。

※記事内容・写真は2024年取材時のものです。