挑戦を後押ししてくれる環境があるから、

研究活動と教職課程を両立できる。

文学研究科 国文学専攻 博士課程前期

河上 恵吾さん

成城大学 出身

大学時代に古文や漢文の面白さに触れ、

専門分野をさらに探究したいと思った。

高校時代、現代文に比べ、古文や漢文は苦手意識がありました。それが大学では、一つの単語から様々な可能性を推測したり、作者の意図を探ったりと、古文や漢文で学ぶ内容が大きく変わり、その面白さに開眼。なかでも、日本史が好きだったので、平安時代に詠まれた漢詩に興味をひかれ、卒業論文は菅原道真をテーマに執筆しました。このような学びを通して国文学全般への探究心が高まり、将来、職業として携わりたいという思いが芽生えたのです。そこで、大学院で研究を深めつつ、中学・高校の国語の教員免許状の取得も目指すことに決め、内部推薦制度を活用して、成城大学大学院に進学しました。

先生のアドバイスを参考に、

卒論テーマを発展させた新たなテーマに挑戦。

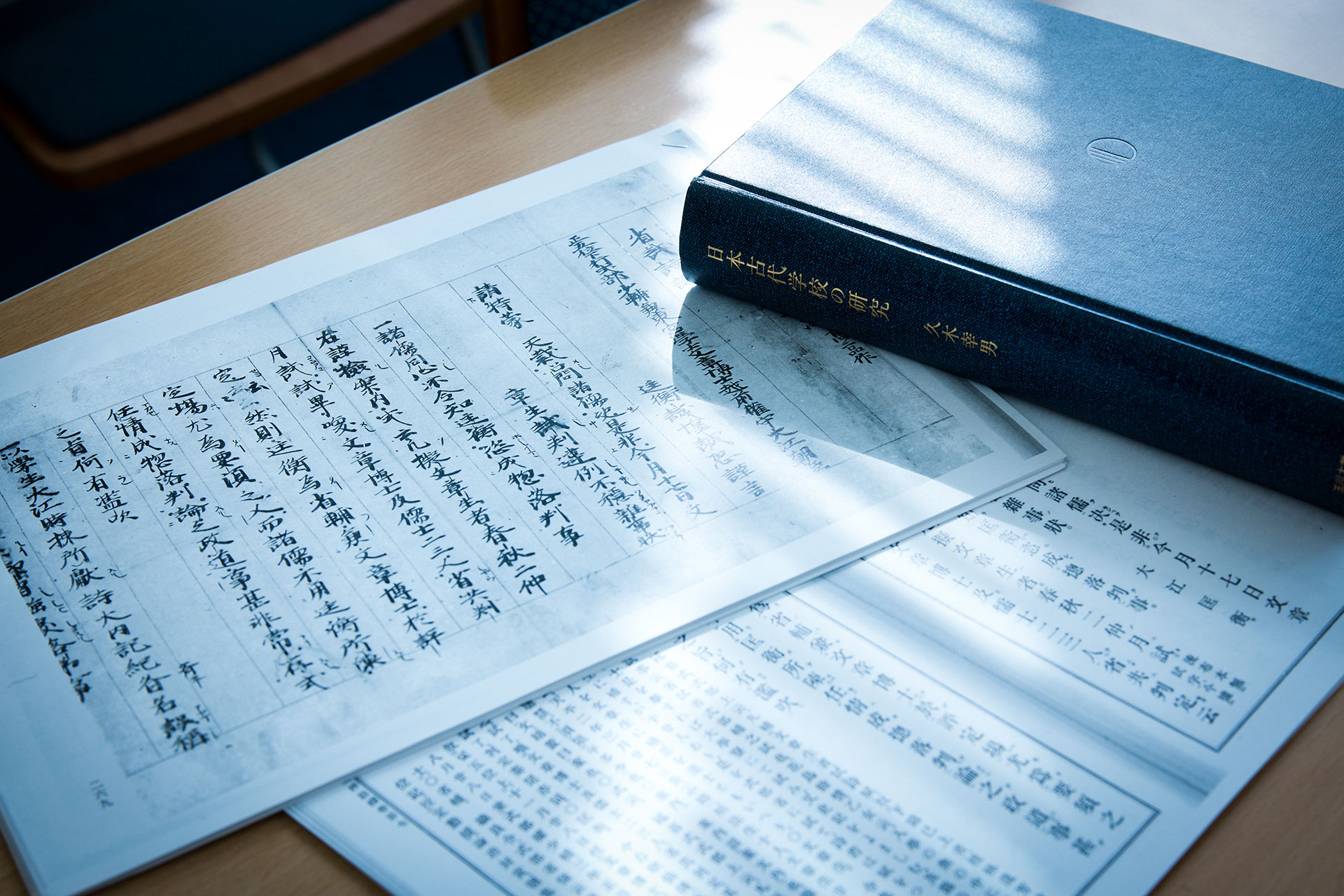

卒業論文のテーマだった菅原道真は、先行研究の多いテーマです。新しい研究領域に踏み込み、独創的な研究を行うためにも、大学院ではまず研究テーマの見直しから始め、指導教員のアドバイスを受けながら、『本朝文粋』内の「省試詩論」の研究を行うことに決めました。『本朝文粋』は、平安時代中期に編纂された漢詩文集であり、当時の貴族や文人の優れた漢詩文が収録されたもの。その中で「省試詩論」は、官吏登用試験の一つである「省試」で詠まれた漢詩に関する論争で、当時の日本人の漢詩に対する態度を窺うためには重要な資料です。私の研究では「省試詩論」に着目し、よい漢詩をつくる上で細かく定められていた当時のルールについて議論している部分を読み解いています。研究活動と同時に教職課程も履修しているので課題や実習が多く、時間のやりくりは大変ですが、先生が親身になって配慮してくださるので、充実した学びの時間を送れています。また、小規模だからこそ先生方との距離が近く、コミュニケーションを取りながら学べる点が魅力です。

自分自身の経験を活かし、

生徒に寄り添える国語科教員を目指す。

大学院では、自分のペースで興味のある事柄を追究していくことができます。そのため、自分で考えて能動的に研究を進めることが大切で、大学時代に比べ、学びに向き合う姿勢が大きく変わりました。また、専門性を活かして国語科教員になるという目標も定まったので、そこに向けて努力しているところです。振り返ってみると、学部生時代、就職活動もした上で好きな国文学を研究して教員という仕事につなげたいという気持ちに気づき、修士生で教職課程を一から履修するという、紆余曲折の進路を辿りました。ほかの人よりも回り道をしているかもしれませんが、その経験を教員になったとき、学生指導に活かしたいと考えています。悩みを抱えている生徒に寄り添い、相談に乗れるような教員を目指したいです。

※記事内容・写真は2025年取材時のものです。