人の心をワクワクさせる

イノベーションを起こしたい。

社会イノベーション学部 心理社会学科 3年

東京都立立川国際中等教育学校 出身

幅広い分野から、課題解決につながる

イノベーションへのアプローチを学ぶ。

高校2年生の頃、学校行事関連の仕事と受験勉強で手一杯になってしまい、心身の調子を整える難しさを実感したことがあります。心の状態が身体に影響を及ぼす経験をし、大学で心理学や人間科学を専攻したいという気持ちが高まりました。同時に、好奇心が旺盛なので、さまざまな分野を幅広く学びたいという希望もありました。本学科ではイノベーションに焦点を置き、心理学と社会学をはじめとする多様な学問分野から諸問題を解決するアプローチを考えていきます。また、英語教育にも力を入れており、自分の学びを充実させるのにぴったりの環境だと思って進学しました。

授業での学びを活かし、学内コンペに挑戦。

最優秀賞に選ばれ、提案の具現化にも関われた。

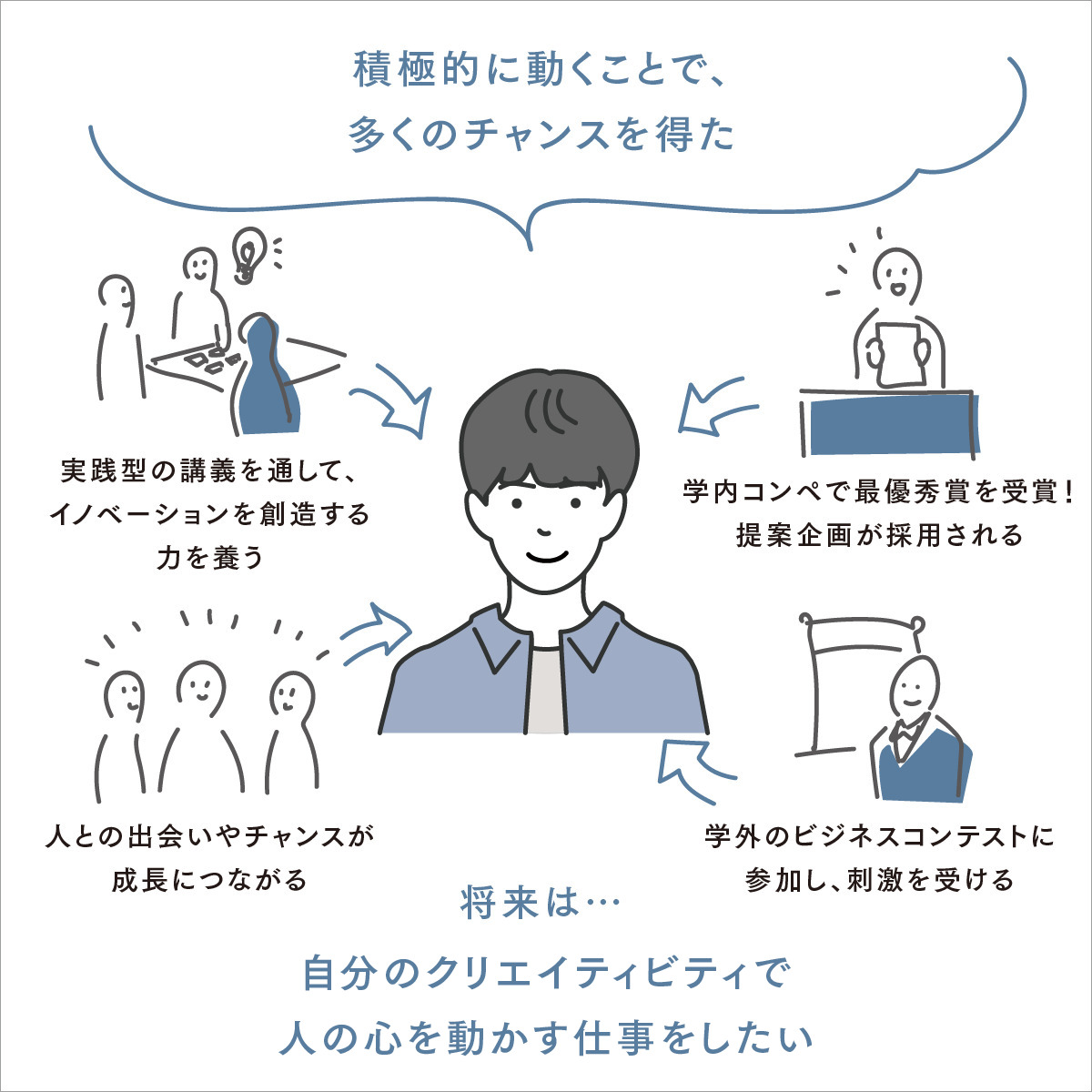

成城大学には、学生の成長につながるチャンスが数多くあります。学生が大学の課題を見つけ、具体的なアイデアを提案する「学長賞懸賞コンペティション」もその一つです。2年次に同じ学部の友人と挑戦し、成城大学の生涯学習支援事業「成城 学びの森」の新規受講生を増やすためにチラシを刷新するアイデアを提案しました。社会人の学び直しに注目した点や提案内容を具体化したチラシのサンプルを提示した点が評価されて、最優秀賞に選ばれました。受賞後、実際に職員の方と試行錯誤を繰り返してチラシを制作しました。学びたいジャンルを選んでそれに合った講座をみつけてもらう仕組みなど新しいコンテンツを盛り込みつつ、高齢の受講希望者にも読みやすいUDフォントの採用や、文字の大きさに配慮するなど細かい点にもこだわり、新規受講生が2倍になるという結果も残すことができました。この挑戦で役立ったのが、「社会調査法」の授業です。社会現象を実証する際に有効な調査方法を学び、アンケート調査などの正しい手法や実証に結びつけるプロセスを理解できたことで、実践に落とし込むことができました。

楽しみながら、主体的に取り組むゼミ活動。

学び続ける先生の姿勢にも刺激を受ける。

現在は、認知心理学を学ぶゼミに所属しています。ゼミでは、情報や環境のあり方が、人にどのような心理的影響を与えるかについて、認知心理学、認知科学、ヒューマンインタフェースの視点で考えます。学びの内容が興味深いのはもちろん、ゼミ活動を学生が主体的に運営する点や、学び続ける姿勢を持つ先生に指導していただける点などが大きな魅力です。文献輪読の発表をする際は、文献に書かれた実験を再現することで、発表者と聴講者が対話しながら理解を深めていける工夫をしました。学びも遊びも存分に楽しめるような合宿企画を考えたりと、さまざまな場面でイノベーションを意識した行動につなげることができます。

思う存分、力を試せるチャンスが多い。

学年ごとに目標を立て、自分を磨いた。

実は、社会イノベーション学部の学生として、成城大学で1つでもイノベーションを起こして卒業したいという思いがあります。そのため、学年ごとに目標を立て、2年次は学内で、3年次は学外で、4年次は海外でさまざまなことに挑戦しようと決意しました。2年次にはキャリアサポートプログラム「澤柳塾」や学内コンペティションなどに積極的に参加し、3年次の今は、外部のビジネスコンテストや長期インターンシップに取り組んでいます。そのほかにも、低年次の授業サポーターを行ったり、高大連携事業の一環として成城学園高校の探究の時間の学生TA(ティーチングアシスタント)を務めたりと、忙しく充実した毎日を送っています。成城大学は小規模なので、学年・学部をこえた交流が多くあります。同年代の友人だけではなく教職員との関係も築きやすく、がんばる学生を応援してくれます。チャンスに恵まれた環境なので、思う存分、自分の力を試し、自信をつけることができています。将来は、自分のクリエイティビティで人の心を動かすことができるプロフェッショナルになれるように、模索し続けたいです。

※記事内容・写真は2024年取材時のものです。