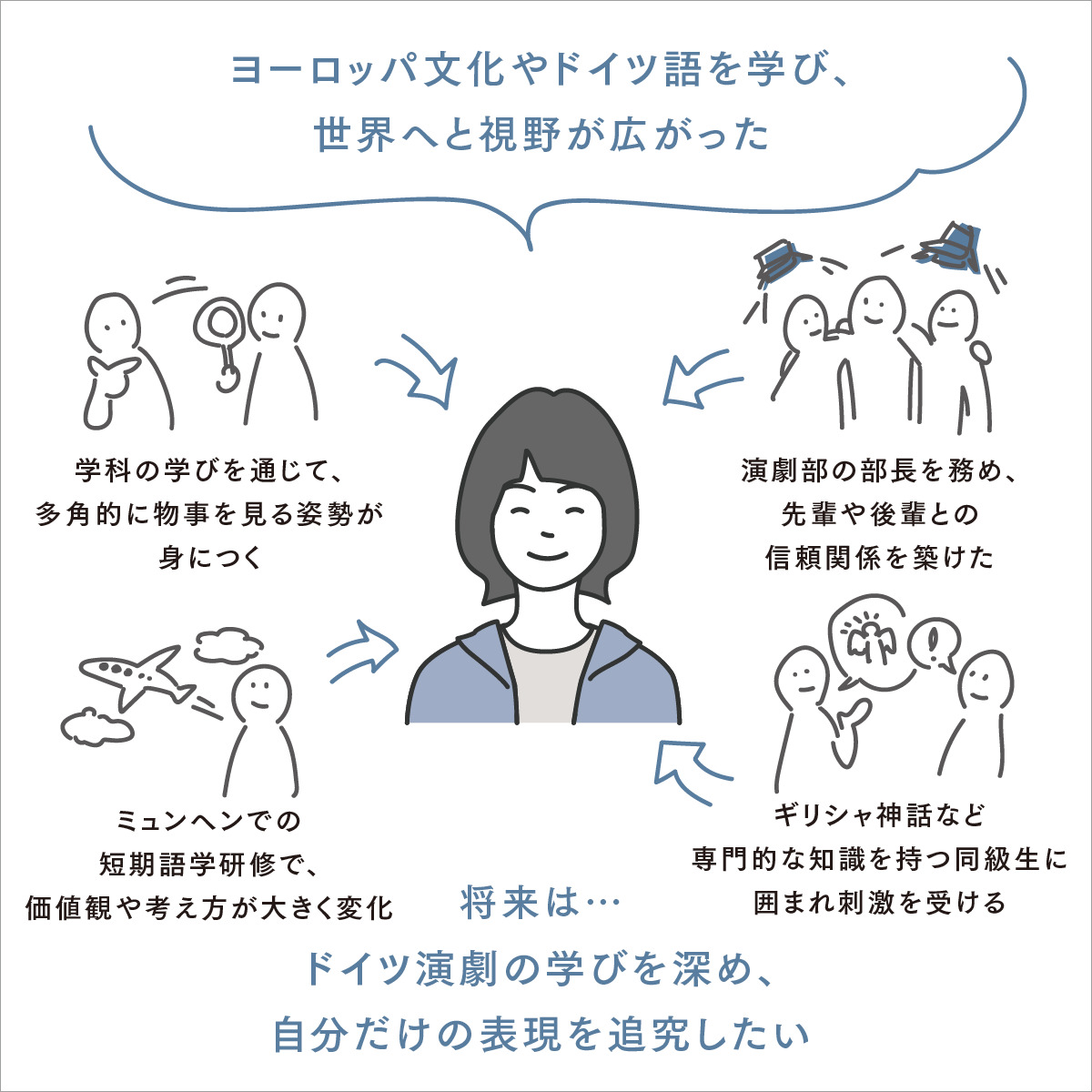

大学での学びを通して、世界に目を向け

物事を俯瞰して考える姿勢が身についた。

文芸学部 ヨーロッパ文化学科4年

埼玉県立熊谷西高等学校 出身

4年間でドイツ語やフランス語をしっかり身につけ、

幅広くヨーロッパ文化を学べる学科。

高校生の頃から、言語について興味がありました。特に、英語と文法が似ていると言われるドイツ語は、発音にひかれる部分があり、漠然と学んでみたいと考えていました。本学科を選んだのは、ドイツ語かフランス語のどちらかを選び、第一言語として4年間しっかり学べることに加えて、ドイツやフランスを中心に古代ギリシャ、ローマについての講義もあり、幅広くヨーロッパ文化を学修できることが大きな魅力だったからです。

授業を通して、世界の歴史や

出来事に目を向けるようになった。

2年次の「ヨーロッパ文化実習Ⅱ」では、ゼミを担当されている先生方の研究内容がリレー方式で紹介されました。その中で、「つまずきの石」という1990年代にドイツで始まったプロジェクトについての講義はとても印象的でした。このプロジェクトは、第二次世界大戦中のナチス・ドイツによるホロコーストの犠牲者を追悼するもので、犠牲者の名前、生まれた年、亡くなった年や場所などが刻まれたプレートをかつて暮らしていた家の前の道路に埋め込んでいく活動です。オーストリアを旅行した際、ふと足元を見るとこのプレートが埋められており、講義の内容を思い出すとともに、過去を忘れないための重要な役割を果たしていることを実感しました。

グリム童話や伝説を原文で読み、

読み手によって異なる視点や疑問を共有する。

現在は、「ドイツ語圏の文学」ゼミナールに所属し、ドイツの劇作家であるベルトルト・ブレヒトをテーマに研究を進めています。私自身が演劇をやっていることもあり、演劇に関することに取り組みたいと先生に相談したところ、ベルトルトの台本が研究対象になることを教えていただきました。また、ゼミでは卒業論文の進捗発表に加え、ラプンツェルなどのグリム童話やドイツの伝説を原文で読んでいます。全員で感想を共有するのですが、小さい頃からグリム童話に親しんでいる人が、思いもよらない視点で意見や疑問を投げかけることもあり、ほかの人の意見を聞くことで、新しい観点からの物語の広がりを感じられます。

ミュンヘンへの短期語学研修で

自分らしさを表現する大切さに気づいた。

春休みを利用して留学したミュンヘンでの経験は、自分を変えるきっかけになりました。現地で通った語学学校では、わからない部分をきちんと質問しないと、どんどん進んでしまいます。最初は戸惑いましたが、途中から積極的に発言することを意識していました。また、ヨーロッパの美しい街並みを目にし、ホームステイでドイツの日常生活を感じ、台湾人のルームメイトと英語やドイツ語で会話するといったグローバルな体験を通して、考え方や価値観が大きく変わりました。どちらかというと消極的な性格だったのですが、堂々と自分を表現する世界の人たちを見て、自分もそうありたいと思い、行動するようになりました。卒業後は大学院に進んでドイツ演劇の学びを深め、将来は演劇とドイツ語を組み合わせたユニークな表現をしたいと考えています。

※記事内容・写真は2024年取材時のものです。