言語による違いや言語を習得する方法を

とことん探究できる環境がここにある。

文芸学部 英文学科 4年

神奈川・関東学院六浦高等学校 出身

英語教員になるため、

積極的に学ぶ日々。

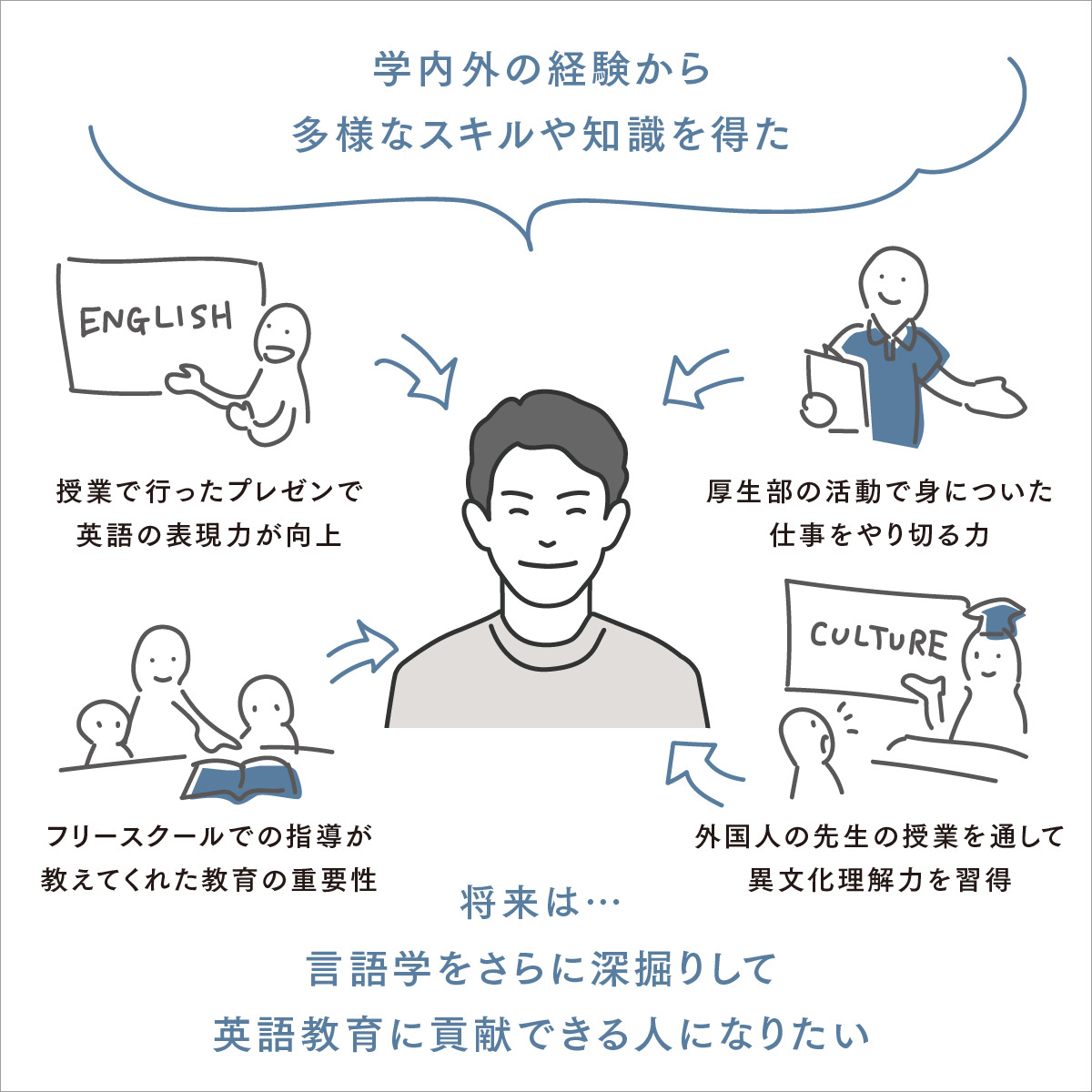

英文学科を選んだ理由は、英語の教員を目指していたからです。私はもともと英語が苦手だったのですが、先生方のわかりやすい指導のおかげで英語が得意になり、自分も教職の道に進もうと志しました。また、少人数教育を実践している成城大学ではきめ細やかな指導をしていただけると感じ、志望しました。入学してからは、教育に関する研究会やフリースクールでの英語指導のボランティアなどに積極的に参加しています。教育現場の話を聞いたり自ら現場に出たりする機会を持つと、教育の面白さも難しさも実感します。

言語習得に関するさまざまな仮説を

論文や研究を用いて検証する授業。

これまで履修した授業の中で特に印象深いのは「英語学アカデミック・プラクティスⅠ」です。英文学科では、3年次から「英語文学」「英語文化」「英語学」の3つの分野から1つに絞って学ぶことができ、私は英語学を中心に履修しました。その1つがこの授業で、「人はどのように第二言語を習得するのか」というテーマを考えていきます。例えば、「言語はインプットするだけで習得できる」という仮説の正否について、さまざまな論文や研究を用いて検証していきます。英語を学ぶ立場としても教える道を志す立場としても、大きな学びを得られる授業でした。

ゼミ生同士で評価し合うことで

互いに高め合えるゼミナール。

私が所属している応用言語学・英語教育学ゼミナールは、毎回先生やゼミ生がお菓子を持ち寄るような明るい雰囲気で活動しています。先生はゼミ生同士の関わりを大切にしてくださり、それぞれの発表に対して互いにコメントする機会を設けてくださいます。よかった点を褒め合うだけではなく、気になったところを質問したり改善点を指摘したりする建設的な議論を通じ、高め合える関係を築けています。私の卒業論文のテーマは「ライティング」です。実験の協力者に日本語と英語で作文を書いてもらい、日本語と英語の文章構造における共通点や相違点を探っています。言語の仕組みを探っていくほど、研究に対するモチベーションが高まっています。

大学生活ではじめた言語学の研究を

さらに深めて社会に役立てたい。

現在は、大学院に進んで言語学の研究を続けたいと思っています。以前、全国英語教育学会を見学した際、研究者や大学院生が発表している姿を見たり、直接研究の話を聞いたりして、研究の面白さを体感したからです。いずれは自主的に英語のライティング能力を高められるような教材を開発したいという目標もあるので、そのための実験や調査を継続していきたいと考えています。ただ、教員の夢も諦めたわけではないので、大学院に進んだ後の自分の気持ちに従って、教員になるのか研究者になるのか、決断したいです。

※記事内容・写真は2024年取材時のものです。