フィールドワークが深い理解につながる。

他学部の講義も聴講し知識の幅を広げる日々。

文芸学部 文化史学科3年

香川・大手前高松高等学校 出身

学科選択の決め手の一つは、

現地調査を行うフィールドワークの多さ。

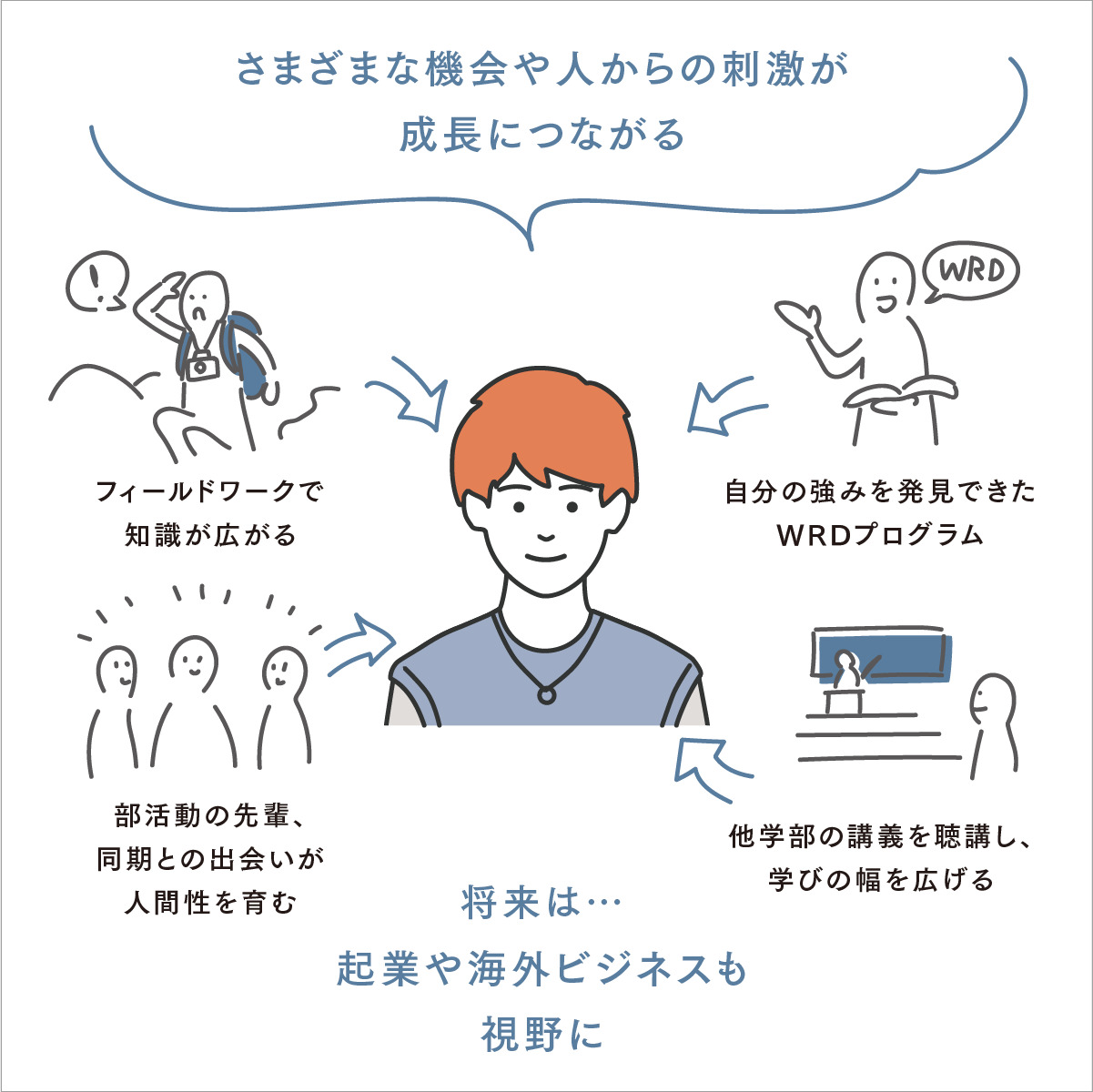

小学生の頃から日本の歴史に関心を持っていました。歴史学に加え、民俗学や文化人類学も学べる成城大学の文化史学科なら、教科書に載っていない歴史の裏側を知ることができそうだと感じ、本学科を選びました。調査の対象地へ出かけるフィールドワークが多いという点も進学の後押しとなりました。

現地調査での発見が

新たな知識として身についていく。

2年次の「文化史実習」で、福島県の昭和村まで現地調査に出かけたことが印象に残っています。この授業では、ひとつの地域社会を対象に、各自でテーマを定め、現地での見聞をもとに、調査書を執筆する方法を実践しました。フィールドワークは調査地の生活文化の理解を深めるために重要な方法です。直接現地の人と話し合うことによって、今もなお残り続ける独自文化を継承する責任感や楽しさを学びました。そして、事前調査ではわからなかった新しい発見もありました。座学での学びをフィールドワークで裏付けしていくことで、知識が枝分かれして増えていく実感があります。

目的意識を持って

勉強と部活動を両立させる。

高校時代に力を入れていたテニスは、大学でも硬式庭球部に所属して勉強との両立を図っています。週に4回、練習があるので、短時間でも目標を決めて課題や自分の勉強に取り組むように心がけています。体調管理も欠かせません。大変なこともありますが、部活動を通して先輩や同期と出会い、チームでの役割分担や目的意識を持って行動することなどを知り、大きく成長できたと感じています。

将来を見据え、他学部の講義も聴講。

積極的に学びの幅を広げる。

文芸学部には「WRD」という、書く・読む・議論する力を伸ばす1年次の必修科目があります。WRDでプレゼンテーションをする機会があり、それに臨んだところ意外とうまく発表でき、自分の得意分野を見つけることにつながりました。授業の中でほかの人の発表を聞くことも多く、自分の言葉で表現するポイントをつかめたのだと思います。また、将来起業することも考えているので、他学部の講義を聴講できる制度を利用して、経営や簿記を学んだり、独学で英語を学んだりと、学びの幅を広げています。

※記事内容・写真は2024年取材時のものです。